Nachdem ich im letzten Beitrag OpenSSH mit hybriden Post-Quantum-Algorithmen abgesichert habe, lag die Frage nahe: Was ist eigentlich mit E-Mail? Mein FreeBSD 15 liefert Postfix 3.10.6, Dovecot 2.3.21.1 und OpenSSL 3.5.4 – und genau diese Kombination bringt alles mit, was man für quantensichere Verschlüsselung im Mailverkehr braucht. Ohne zusätzliche Pakete, ohne Patches, ohne Gefrickel.

Warum überhaupt PQC für E-Mail?

Das „Store now, decrypt later„-Szenario, das ich beim SSH-Beitrag angesprochen habe, trifft auf E-Mail mindestens genauso zu. E-Mails werden über SMTP zwischen Servern transportiert – und dieser Transport ist grundsätzlich abfangbar. Wer heute TLS-verschlüsselten Mailverkehr mitschneidet und archiviert, könnte diesen in einigen Jahren mit einem ausreichend leistungsfähigen Quantencomputer entschlüsseln. Zumindest theoretisch.

Heißt das, morgen liest jemand eure Mails? Nein. Aber wenn ihr vertrauliche Kommunikation betreibt und die heute eingesetzte Kryptografie in zehn Jahren noch standhalten soll, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Handeln. Zumal der Aufwand (wie ihr gleich seht) überschaubar ist.

Was steckt hinter X25519MLKEM768?

Kurz zur Einordnung: ML-KEM (ehemals CRYSTALS-Kyber) ist der vom NIST im August 2024 standardisierte Post-Quantum-Algorithmus für den Schlüsselaustausch (FIPS 203). X25519MLKEM768 ist ein sogenannter Hybrid-Algorithmus – er kombiniert das klassische X25519 (Curve25519 ECDH) mit ML-KEM-768 zu einem gemeinsamen Schlüssel.

Der Clou dabei: Selbst wenn ML-KEM irgendwann gebrochen werden sollte, bleibt die klassische X25519-Komponente intakt. Und umgekehrt. Man muss also nicht darauf vertrauen, dass der neue Algorithmus auch wirklich hält – man bekommt das Beste aus beiden Welten.

Wer Firefox nutzt, hat das übrigens vermutlich schon in Aktion gesehen: Seit Firefox 124 wird bei TLS 1.3 standardmäßig X25519MLKEM768 für den Schlüsselaustausch verwendet. Schaut mal in die Verbindungsdetails einer HTTPS-Seite – die Chancen stehen gut, dass dort bereits ein hybrider PQC-Schlüsselaustausch stattfindet. Also, wenn der Server das anbietet, wie dieser hier *zwinker*.

Voraussetzungen prüfen

Bevor ihr konfiguriert, solltet ihr sicherstellen, dass euer OpenSSL ML-KEM überhaupt kann. Auf meinem FreeBSD 15:

$ openssl version OpenSSL 3.5.4 30 Sep 2025 (Library: OpenSSL 3.5.4 30 Sep 2025)

Und dann die entscheidende Frage – kennt OpenSSL die benötigten KEM-Algorithmen?

$ openssl list -kem-algorithms | grep -i mlkem ML-KEM-512 ML-KEM-768 ML-KEM-1024 X25519MLKEM768 SecP256r1MLKEM768

Wenn X25519MLKEM768 in der Liste auftaucht, seid ihr startklar. Das ist bei OpenSSL ab Version 3.5 der Fall – der ML-KEM-Support ist im Default-Provider enthalten, es wird kein zusätzlicher OQS-Provider und kein liboqs benötigt.

Noch ein Check – sind die Algorithmen auch als TLS-Gruppen verfügbar?

$ openssl list -tls-groups | grep -i mlkem X25519MLKEM768 SecP256r1MLKEM768 SecP384r1MLKEM1024

Perfekt. Weiter geht’s.

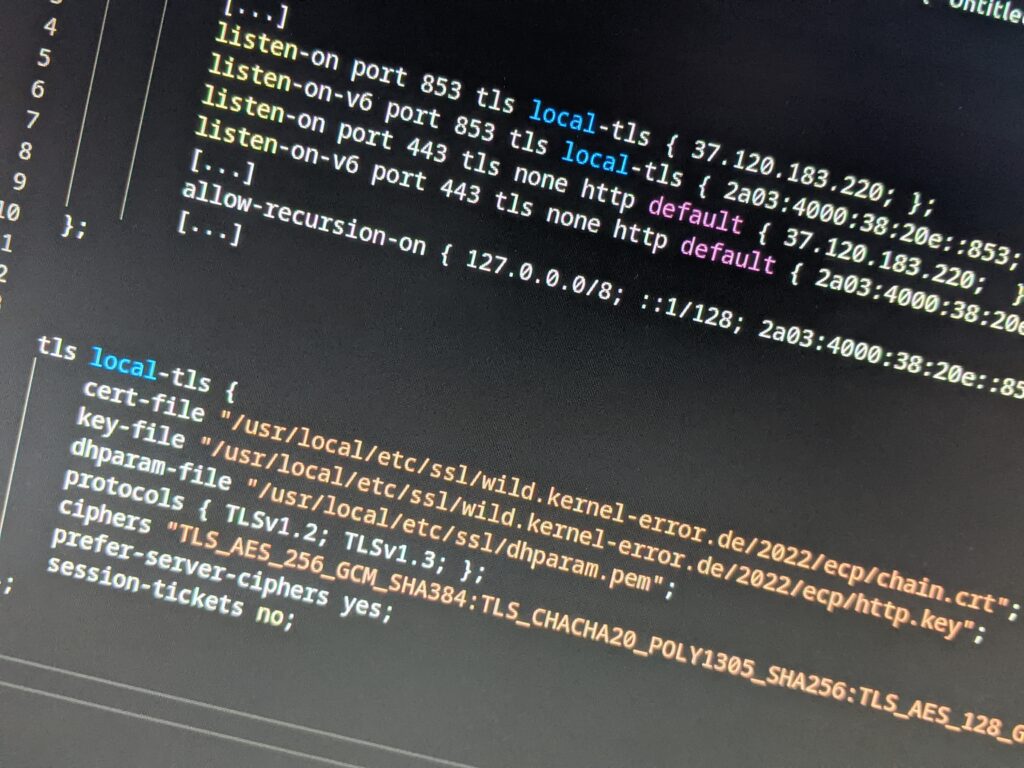

Postfix konfigurieren

Postfix steuert die verwendeten TLS-Gruppen für den Schlüsselaustausch über den Parameter tls_eecdh_auto_curves. Dieser gilt sowohl für eingehende (smtpd) als auch für ausgehende (smtp) Verbindungen.

Vorher:

tls_eecdh_auto_curves = X25519, prime256v1, secp384r1

Nachher:

tls_eecdh_auto_curves = X25519MLKEM768, X25519, prime256v1, secp384r1

Das war’s. Eine Zeile. X25519MLKEM768 wird als bevorzugte Gruppe an den Anfang gestellt, die klassischen Kurven bleiben als Fallback erhalten. Clients die kein ML-KEM beherrschen, verhandeln einfach X25519 oder prime256v1 – die Abwärtskompatibilität bleibt also vollständig gewahrt.

Die Änderung setzt ihr entweder direkt in /usr/local/etc/postfix/main.cf oder über:

# postconf "tls_eecdh_auto_curves = X25519MLKEM768, X25519, prime256v1, secp384r1" # postfix reload

Wichtig: Dieser Parameter beeinflusst alle Postfix-Dienste – SMTP (Port 25), Submission (Port 587) und SMTPS (Port 465). Ihr müsst also nicht jeden Port einzeln konfigurieren.

Dovecot konfigurieren

Dovecot verwendet den Parameter ssl_curve_list um die TLS-Gruppen für IMAP-Verbindungen festzulegen. Standardmäßig ist dieser leer, was bedeutet, dass OpenSSL seine eigenen Defaults verwendet. Das kann funktionieren, muss aber nicht.

In /usr/local/etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf:

ssl_curve_list = X25519MLKEM768:X25519:prime256v1:secp384r1

Achtung: Dovecot verwendet Doppelpunkte als Trennzeichen (OpenSSL-Syntax), Postfix verwendet Kommas. Nicht verwechseln. Ja, passiert mir oft 😀

Danach:

# doveadm reload

Überprüfen

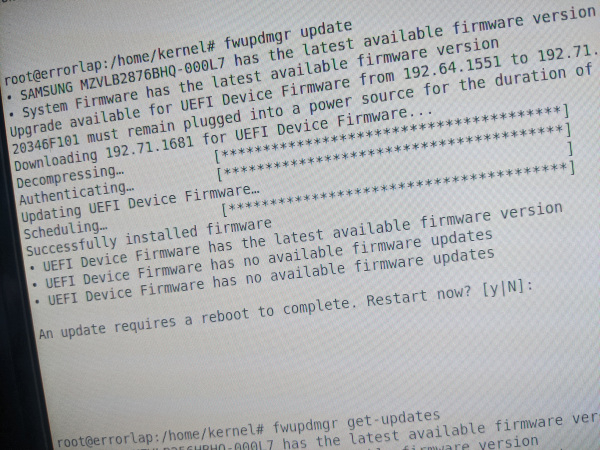

Jetzt wird’s spannend. Funktioniert es tatsächlich? Zum Testen verwende ich openssl s_client direkt auf dem Server; denn euer lokales Linux oder macOS hat möglicherweise noch kein OpenSSL 3.5 mit ML-KEM-Support. Mein Linux Mint 22.3 hat es leider noch nicht *schnief*

SMTP (Port 25, STARTTLS):

$ openssl s_client -connect smtp.kernel-error.de:25 -starttls smtp \

-groups X25519MLKEM768 -brief </dev/null 2>&1 | grep -E 'Protocol|group'

Protocol version: TLSv1.3

Negotiated TLS1.3 group: X25519MLKEM768

SMTPS (Port 465):

$ openssl s_client -connect smtp.kernel-error.de:465 \

-groups X25519MLKEM768 -brief </dev/null 2>&1 | grep -E 'Protocol|group'

Protocol version: TLSv1.3

Negotiated TLS1.3 group: X25519MLKEM768

Submission (Port 587, STARTTLS):

$ openssl s_client -connect smtp.kernel-error.de:587 -starttls smtp \

-groups X25519MLKEM768 -brief </dev/null 2>&1 | grep -E 'Protocol|group'

Protocol version: TLSv1.3

Negotiated TLS1.3 group: X25519MLKEM768

IMAPS (Port 993):

$ openssl s_client -connect imap.kernel-error.de:993 \

-groups X25519MLKEM768 -brief </dev/null 2>&1 | grep -E 'Protocol|group'

Protocol version: TLSv1.3

Negotiated TLS1.3 group: X25519MLKEM768

Alle vier Ports verhandeln TLSv1.3 mit X25519MLKEM768. Die hybride Post-Quantum-Verschlüsselung ist aktiv.

Wenn ihr testen wollt, was passiert wenn ein Client kein ML-KEM unterstützt:

$ openssl s_client -connect imap.kernel-error.de:465 \

-groups X25519 -brief </dev/null 2>&1 | grep -E 'Protocol|group'

Protocol version: TLSv1.3

Negotiated TLS1.3 group: X25519

Fallback auf X25519 – funktioniert sauber.

Was das nicht leistet

Wie schon beim SSH-Beitrag muss ich auch hier einschränken: Wir sichern damit den Schlüsselaustausch ab, nicht die Authentifizierung. Die TLS-Zertifikate verwenden weiterhin klassische Algorithmen (RSA, ECDSA). Für Post-Quantum-Signaturen in Zertifikaten bräuchte man ML-DSA (ehemals CRYSTALS-Dilithium) – und obwohl OpenSSL 3.5 das theoretisch unterstützt, gibt es Stand heute keine öffentliche Zertifizierungsstelle, die ML-DSA-Zertifikate ausstellt. Das wird kommen, ist aber noch Zukunftsmusik. Hey, wie ECDSA bei S/MIME (oder ist das schon anders?).

Für die Praxis bedeutet das: Ein Angreifer mit einem Quantencomputer könnte theoretisch die Serverauthentifizierung angreifen (ECDSA/RSA brechen), müsste das aber in Echtzeit tun – hier greift „store now, decrypt later“ nicht, weil eine gefälschte Authentifizierung nur im Moment der Verbindung nützt. Der Schlüsselaustausch hingegen – und damit die eigentliche Vertraulichkeit der transportierten E-Mails – ist durch X25519MLKEM768 auch gegen zukünftige Quantenangriffe geschützt.

Zwei Zeilen Konfiguration, ein Reload pro Dienst – und euer Mailserver verhandelt quantensichere Verschlüsselung. Vollständig abwärtskompatibel, ohne Einschränkungen für bestehende Clients. Es gibt eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun. Oder fällt euch etwas ein?

Viel Spaß beim Nachbauen – und wie immer: bei Fragen, fragen.